2018年01月09日

七草がゆ

1月7日は七草がゆを頂く日。

あちこち駆けずり回ったが七草がなかなか手に入らず、大分駅構内でやっと手に入れたくまモン七草。

産地は南小国とのこと。

がんばろう、熊本!

南小国と言えば、久しぶりに「林檎の樹」にアップルパイを食べに行きたいな。

学生時代にはよく訪れたものです。

http://www.ringonoki.co.jp/ringonoki/

2017年12月20日

内閣府調査、こどもと若者白書

職場から、ストレスチェックテストの結果が返ってきた。

「あなたのストレス状態は高くありませんが、ストレスの原因となる因子が少しあるようです」

「あなたの場合、疲労感、不安感、抑うつ感、睡眠全てに問題は見られませんでした」

「あなたの仕事でのストレスの原因となりうる因子では、仕事の量的負担度が高いようでした」

とのこと。

これを見て、以下の話を思い出した。

職場は、自分の居場所として安心して過ごせる場所としては、最下位だった。

ほかの場所に比べると確かに安心して過ごせないと思うけど、当たり前と言えば当たり前。

若い人たちにとって、地域社会や学校よりもサイバー空間の方が居場所があると思える、というのは、ちょっと深刻な気がする。

<高校生から始める現代英語、2017年11月23日放送分から>

2016年末に行われた調査に基づく、内閣府によるこども・若者白書最新版より。

15歳から29歳までの男女6000人が対象。

以下に示すもののうち、どこにいるときなら自分の居場所として安心して過ごせるか、という質問。

・自分の部屋:89.0%

・自分の家:79.9%

・サイバー空間:62.1%

・住んでいる地域社会:58.5%

・学校:49.2%

・職場:39.2%

これら6つの環境を全てを安心できるとした人の約90%は、今の生活に満足していると答えた。

これら6つの環境はすべて安心できないとした人のうち、今の生活に満足していると答えたのは25.3%に留まった。

2017年12月10日

近頃のシャーペン

社会人になってから、シャーペンを使う機会はめっきり減った。

鉛筆はときどき使うのだが、シャーペンは使わない。

だいたい、消えてしまう筆記具を使うことはあまりない。

近所のスーパーが10%offの日だということで、大量買出しの荷物運び要員として駆り出された。

ようやくお買い物が終わり、そろそろ帰ろうかというところ。

子供から電話がかかり、

「シャーペンの芯を買ってきて」

とのこと。

うちの子供たちは、毎月の小遣いを受け取ると、キチガイのようにシャーペンを買いに行く。

筆箱の中はシャーペンで溢れている。

最近のシャーペンにはいろいろと新機構が組み入れられているらしい。

芯が折れないとか、いつも先がとがっているとか。

そのためか、芯も細くなる傾向にある。

かつては0.5mmだけだったように思うが、最近は0.3mmとか、0.2mmとか、0.7mmとかあるらしい。

ハイテクなんだかローテクなんだか、よくわからない。

でも、いつも使う道具にはこだわりたい、という彼らの気持ちだけは、よくわかる。

2017年12月09日

Oh, my goodness!

僕らの世代では、英語で「なんてこった」というときの定型表現は、

”Oh, my god!"

だったり、

"Jesus christ!"

だったりした。

最近のNHKラジオ英会話を聞いていると、ケンさんやケイティーさんがことあるごとに

"Oh. my goodness!"

"Goodness!"

とつぶやいている。

GoodnessはGodの婉曲表現とのこと。

宗教の多様性に配慮して、自然とこんな形になったのかもしれない。

留学生についても、"foreign student"ではなくて"international student"と呼ぶのが主流なのだとか。

まだはっきりとは取り扱われていないものの、LGBTに配慮して、どのような主語を文脈の中で用いるかも、注意する必要がありそう。

2017年12月08日

伝説の叔父

わが一族では、伝説的に語られる叔父。

ミカン箱を机に勉強し、かんなわから旧制第五高等学校を経て、東京帝国大学の法学部に入学した。

外交官を目指していたそうだ。

そして、入学から1週間ほどして、召集令状が彼のもとに届いた。

一族はみな、同じ墓所に入っているが、この叔父だけは別の墓石をしつらえられて、祭られている。

ただし、その墓所に遺骨は収められていない。

第二次世界大戦後シベリアに抑留され、その後北朝鮮で病死し、故国に帰ることができなかったと聞き及んでいる。

はかなくも、叔父の夢は異国の地に散り果ててしまった。

叔父の苦しみを少しでも理解しようと、この夏の命日にお参りする前に、山崎豊子の「不毛地帯」を読んだ。

シベリア抑留は、想像を絶する過酷な環境だった。

怜悧なたたずまいのこの叔父は、どのような辛酸をなめたのか。

私が2歳のころに亡くなった祖父は、私をそれはそれはかわいがってくれたという。

私の叔母は、この叔父の遺志を是非私に継いでほしいと、ことあるごとに語っていた。

残念ながら私は全く違う道に進んでしまったけれど、叔父が生きていたら、今のこの世界をどのように見つめるだろうか。

2017年12月03日

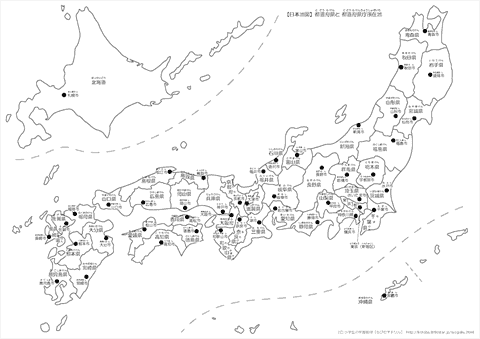

都道府県と県庁所在地

子供の勉強に付き合っていると、ときに世の無常を思い知る。

中でも、県庁所在地が変わったことにはたまげる。

なにを隠そう、私は県庁所在地を覚えるのが大の苦手だった。

小学校3年生か4年生のころ。

社会の授業で、県庁所在地の小テストが繰り返し行われたことがある。

今でもあのときの屈辱は忘れない。

1回目は30点。

2回目は40点。

見かねた母親が、3回目のテストの前の夜、つきっきりで繰り返し一問一答に付き合ってくれた。

最後の3回目は100点。

だから、臥薪嘗胆ののちの成功体験としても思い出深い。

そんなわけで、小学生時分に覚えた都道府県と県庁所在地の知識は、今でも頭にこびりついている。

私も、名実ともにおっさんになった。

地図上の土地に実際に行って、珍しいものを見て、おいしいものを食べて、体験とともに知識は四次元的に広がっている。

だから、いまごろになって県庁所在地がかわったと言われても困るのだ。

日本のはるか南にはオーストラリアがあるように、県庁所在地というのは未来永劫変わらないものと思っていた。

埼玉県の県庁所在地は「さいたま市」?

「浦和市」に決まってんじゃん!

長野県の県庁所在地は「長野市」?

「松本市」って書かないと、100点取れないよ!

・・・というのは、昭和生まれの言い訳らしい。

子供の教育は、子供のためならず。

自分の知識の更新の機会と捉えた方がいい。