2017年12月09日

Oh, my goodness!

僕らの世代では、英語で「なんてこった」というときの定型表現は、

”Oh, my god!"

だったり、

"Jesus christ!"

だったりした。

最近のNHKラジオ英会話を聞いていると、ケンさんやケイティーさんがことあるごとに

"Oh. my goodness!"

"Goodness!"

とつぶやいている。

GoodnessはGodの婉曲表現とのこと。

宗教の多様性に配慮して、自然とこんな形になったのかもしれない。

留学生についても、"foreign student"ではなくて"international student"と呼ぶのが主流なのだとか。

まだはっきりとは取り扱われていないものの、LGBTに配慮して、どのような主語を文脈の中で用いるかも、注意する必要がありそう。

2017年12月08日

伝説の叔父

わが一族では、伝説的に語られる叔父。

ミカン箱を机に勉強し、かんなわから旧制第五高等学校を経て、東京帝国大学の法学部に入学した。

外交官を目指していたそうだ。

そして、入学から1週間ほどして、召集令状が彼のもとに届いた。

一族はみな、同じ墓所に入っているが、この叔父だけは別の墓石をしつらえられて、祭られている。

ただし、その墓所に遺骨は収められていない。

第二次世界大戦後シベリアに抑留され、その後北朝鮮で病死し、故国に帰ることができなかったと聞き及んでいる。

はかなくも、叔父の夢は異国の地に散り果ててしまった。

叔父の苦しみを少しでも理解しようと、この夏の命日にお参りする前に、山崎豊子の「不毛地帯」を読んだ。

シベリア抑留は、想像を絶する過酷な環境だった。

怜悧なたたずまいのこの叔父は、どのような辛酸をなめたのか。

私が2歳のころに亡くなった祖父は、私をそれはそれはかわいがってくれたという。

私の叔母は、この叔父の遺志を是非私に継いでほしいと、ことあるごとに語っていた。

残念ながら私は全く違う道に進んでしまったけれど、叔父が生きていたら、今のこの世界をどのように見つめるだろうか。

2017年12月07日

ぶりのあら煮

ぶりのあら煮。

子供の頃からの大好物。

最後の晩餐をひとつ、と言われれば、少なくとも最終候補に残る。

なかでも、グロい、と言われそうだが、どこの場所がいいかと言われれば。

あえて「目玉」を選びたい。

食べたことがない人には抵抗があるかもしれない。

でもね、目玉のまわりのお肉とかゼラチン質がなんとも言えない味わい。

もしチャンスがあれば、ぜひ勇気を出して試してほしい。

多分お食事どころではお目にかかれないので、自ら調理して。

2017年12月06日

2017年12月05日

スモンビーと路面信号

これは「ツインビー」。

これは「ブレンビー」。

んでもって、これが「スモンビー」。

ドイツで作られたという造語。

歩き「スマホ」をしながら街を彷徨っている「ゾンビ」のような人をさして「スモンビー」というらしい。

NHKラジオの「実践ビジネス英語」で取り扱われていた。

ポケモンGO!が我が国でリリースされた頃、どの街もたくさんのスモンビーで溢れていた。

どこにもアリスはいなかったけれど。

歩きスマホをしていると、視野は通常の5%まで狭まるらしい。

ヨーロッパのほうでは、スモンビーと自動車、自転車の接触事故が絶えないとか。

そこで開発されたのが、対スモンビー用の生物兵器、ならぬ、特殊信号機。

ちょうど、歩きスマホをしている人の視野に合わせて、路上に設置されているのだとか。

・・・シュール。

2017年12月05日

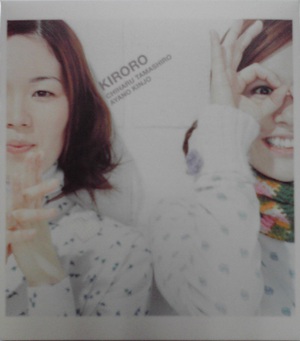

Best Friend

昔勤めていた職場を離れるときに頂いたもの。

実家で荷物の整理をしていたら、未開封のまま出てきた。

なんて失礼な奴!と言われそうだが、転居時のごたごたですっかり忘れてしまっていた。

スミマセン。

KIROROと言えば、「Best Friend」。

あまり音楽を聴かない私も、ときどき思い出して口ずさむ。

ときにはいそぎすぎて見失うこともあるよ

しかたない

ずっと見守っているから、って

笑顔でいつものように抱き締めた

あなたの笑顔に、何度援けられただろう

ありがとう

ありがとう

Best Friend

両親、伴侶、家族、そして仲間たちと、こんな関係を築きたい。

2017年12月04日

p706iμ...いまだにガラケー

もう20年近くdocomoのケータイを使い続けている。

いまだにガラケーを使っている。

このスマホ全盛のご時世に?

歴代使ってきたガラケーの中でも、このp706iμは白眉だ。

理由はいろいろ。

とにかく薄い。

軽い。

電池長持ち。

落としても割れない、壊れない。

LINEの渦に巻き込まれない。

安い。

写真をとっても、サイズが軽い。

できれば、壊れるまではこれでいきたい。

ただ、困ったことがひとつある。

子供のスマホ問題。

イマドキの小中学生は、スマホを持ってて当たり前という空気がある。

子供の社会には、明らかにスマホ格差社会があるようなのだ。

この春のキャンペーン期間中が一区切りになりそう。

家族丸ごと、ケータイとの付き合い方を見直す必要がありそう。

なし崩し的に、私のp706iμも葬られてしまいそう。

2020東京オリンピックのメダルに姿を変えてしまいそう。

2017年12月04日

温泉と再生可能エネルギー

私の実家のひとコマ。

別府の一区域、鉄輪(かんなわ)は、古い歴史を持つ温泉場で、いたるところからもうもうと湯気が上がっている。

ここを訪ねるならば、なんといっても11月から3月の間をお勧めしたい。

温泉の恵みを最大限に感じられるだろう。

夏場は高温多湿で、バカみたいに蚊が溢れていて、やってられない。

私は18歳までずっとかんなわに住んでいたので、暖房や蒸し料理、お湯というのは、温泉の熱を使うのが当たり前だと思っていた。

なにしろ、道路の側溝から温泉の湯気が上がっている。

暖房は、部屋の中に通したパイプからの熱気を送風するだけの簡単なもので事足りる。

蒸し料理は、この写真の左端2つにあるように、底から温泉の湯気が噴き出す地獄釜で調理する。

食材を入れたザルをおいて、蓋をして、あとはほっとけばいいのだ。

時間を気にせずほっとけば、あとは勝手に美味しくできてくれる。

余分な脂は落ちていくし、ほどよく塩味がつくし、手がかからない。

ごはんすら炊ける。

右端の湯釜には、24時間熱湯が沸いている。

いつでも熱いお茶が飲めて、カップヌードルが食べられる。

ガスの出番がないのだ。

省エネとか、再生可能エネルギーとかの言葉がない昔から、ここではこんな暮らしが続いている。

もちろん、夏場はやりきれないことこの上ない。

せいろの上に住んでいるようなものだ。

2017年12月03日

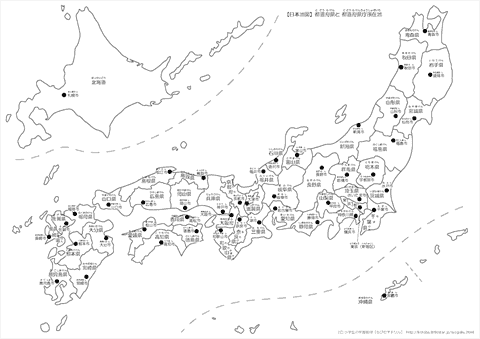

都道府県と県庁所在地

子供の勉強に付き合っていると、ときに世の無常を思い知る。

中でも、県庁所在地が変わったことにはたまげる。

なにを隠そう、私は県庁所在地を覚えるのが大の苦手だった。

小学校3年生か4年生のころ。

社会の授業で、県庁所在地の小テストが繰り返し行われたことがある。

今でもあのときの屈辱は忘れない。

1回目は30点。

2回目は40点。

見かねた母親が、3回目のテストの前の夜、つきっきりで繰り返し一問一答に付き合ってくれた。

最後の3回目は100点。

だから、臥薪嘗胆ののちの成功体験としても思い出深い。

そんなわけで、小学生時分に覚えた都道府県と県庁所在地の知識は、今でも頭にこびりついている。

私も、名実ともにおっさんになった。

地図上の土地に実際に行って、珍しいものを見て、おいしいものを食べて、体験とともに知識は四次元的に広がっている。

だから、いまごろになって県庁所在地がかわったと言われても困るのだ。

日本のはるか南にはオーストラリアがあるように、県庁所在地というのは未来永劫変わらないものと思っていた。

埼玉県の県庁所在地は「さいたま市」?

「浦和市」に決まってんじゃん!

長野県の県庁所在地は「長野市」?

「松本市」って書かないと、100点取れないよ!

・・・というのは、昭和生まれの言い訳らしい。

子供の教育は、子供のためならず。

自分の知識の更新の機会と捉えた方がいい。

2017年12月03日

電車通勤

雨が降ると、途端に自転車通勤は危険になる。

なにしろ自転車にはフロントガラスがついていない。

ワイパーもない。

タイヤが細く、簡単にすべる。

何より、濡れる。

というわけで、毎朝の天気予報のチェックは欠かせない。

そして、大気の手触りにも、おのずと敏感になる。

行きに降らなくても、帰るときに降っていたら、最悪である。

自転車ルックで電車に乗るのほどイタい経験はない。

カモフラージュのしようがない。

というわけで、天気予報の雲行きが芳しくないときは、電車のお世話になる。

自宅から最寄の駅まで徒歩15分、電車に乗って約15分、電車を降りて徒歩10分。

駅での待ち時間を含めると、約45分の旅路である。

自転車通勤にかかる時間とほぼ変わらない。

田舎の電車なので、座れないのはやむをえないとしても、ぎゅうぎゅうのすし詰めということはまずない。

それでも、電車の中での過ごし方にはそれなりに気を使う。

万が一にも痴漢に間違われたくはない。

片手は吊り革か手すりを握り、片手は傘を持つか、本でも携えて過ごしている。

最近ではNHKラジオ第2から録音した英語番組を聴いていることが多い(いずれまた取り上げる)。

年に何度か、抜き打ちで海外の方とやり取りしなければならないことがあり、必要に迫られて聴いている。

半年くらい前のこと。

タジキスタン語しか離せない人の話を、英語とタジキスタン語しか話せない通訳の人を介して聴かなければならないことがあった。

本当に閉口した。

これからのシーズンは、風邪やインフルエンザが怖い。

何しろ電車の中は閉鎖空間だから、避けようがない。

だから、この時期だけはポリシーを曲げて、お天気の悪い日は車で通勤する。